先生たちのポートフォリオ

- 4月25日 幼稚園新規採用教員研修

-

2017.05.01

- 4月22日 情報管理研修

-

2017.05.01

「大切な資産を守るため企業が取り組むセキュリティとは?」

2017年5月30日に個人情報保護法が改訂され施行されることを知り、改めて個人情報の取り扱いに気を付けなければならないと思いました。

重要な情報を管理するために、机の上は常にきれいにする、重要書類は鍵付の書庫に保管ししっかり施錠することなど、初歩的なことを確実に行うことが大切だと教わりました。

職員一人一人が情報管理の大切さを意識し、安全管理措置を徹底できるようにしていきたいです。

【松山 他2名参加 梅田ダイビル】

- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)

-

2017.04.12

「構成論による保育~子どもをもっと理解したい!という視点をもとう~」

今回の研修では、「構成論による保育」について理解を深めました。子どものものの見方は大人と発達的に違うため、子どもがどう考えどのように捉えているのか、子どもの視点に立って理解することが大切であると学びました。

また、子どもたちが遊びや生活を通して自律性を育てられるようひとりひとりに寄り添い、子どもがいろいろなことに興味関心が持てるように環境を整えていきたいと思いました。

今回学んだことを日々の保育で活かし、よりよい保育に繋げていきたいと思います。

【椹 他17名参加 ドーンセンター】

- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)

-

2017.04.12

「マナー研修 午後の部」

コミュニケーションの上手な取り方について学びました。

他園の先生と3~4人のグループに分かれ、どのような態度や表情・声が人に不快感を与えず話すことができるかを学び、話し合いました。

大人からは「この人と話してみたい・話しやすい」、子どもからは「この先生とあそびたい・あそぶと楽しい」と思ってもらえるような素敵な保育者になれるようこれからも努力していきたいと感じました。

【篠原 他8名参加 ドーンセンター】

- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)

-

2017.04.12

「マナー研修 午前の部」

今回の研修でひとりひとりのオーラが園全体の雰囲気を作り、丁寧な言葉遣いがその人のオーラとなり表れていくということを改めて学びました。

研修の中で相手と挨拶を交わす際に心掛けることや、お互いに褒め合い認め合うことを実践的に行い、再確認することができました。

新年度のはじまりとして、気を引き締め、他の先生方とコミュニケーションを密にとり、報告・連絡・相談を大切にチームワークのある保育を心掛けていきたいと思います。

【宝珠山 他27名参加 ドーンセンター】

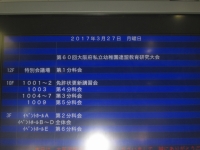

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅰ 第4分科会

-

2017.04.12

教育研修所 第26次プロジェクト

「0歳児から6歳児までの保育・教育を考える

~非認知的能力はどのようにして育まれるのか~」

乳幼児期にとって大切な、非認知的能力(自尊感情・思いやり・自制心)がどのようにして育まれるのか、他園の先生が実例を分析して追跡研究されたことを拝聴しました。

0~2才の乳児期は愛着・安定が大切で、その為には保育者の関わりがとても重要だということを学びました。

3~6才の幼児期では、子ども同士の相互作用を促す関わりや環境構成など、保育者の役割や関わり方について学びました。

【藤本 他3名参加 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第6分科会

-

2017.04.12

「幼稚園における配慮や支援を要する児童への支援

~保護者との連携について~」

集団生活の中で、支援を要する子どもの特性や関わり方、保護者の方との連携について学ぶことができました。いろいろな子どもがいる中で、ひとりひとりがより良い園生活を送ることができるよう、専門的な知識を学び、これからも子ども理解を深めていきたいと思いました。そして、保護者の方の気持ちに寄り添いながら一緒に子どもたちの成長を見守っていきたいです。

【福田 他11名 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第5分科会

-

2017.04.12

「0~2歳児の育ち 保育現場から見た教育~『見届ける』とは~」

今回の研修では、0歳児~2歳児の実際の子どもの姿からどのような育ちが見られたのかお話を聴きました。

この研修を通して子どもたちひとりひとりの姿をしっかりとみて、それぞれの子どもたちに合った言葉掛けや援助を行っていく大切さを改めて感じました。

これからも子どもたちの様々な姿を見逃さず、子どもたちの心に寄り添いながら保育をしていきたいと思います。

【高井 他7名参加 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第4分科会

-

2017.04.12

「幼稚園教育要領から考える

~幼児期に遊びを通して資質・能力を育むこと~」

幼稚園教育における「遊び」の理解を深めました。また、幼稚園教育要領の改訂から考える、幼児教育で育みたい3つの柱と5歳児修了時までに育って欲しい10の姿を学びました。

本園でもカリキュラムマネジメントを大切にし、幼児教育の発展に尽力していきたいと思います。

【井上 他3名参加 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第3分科会

-

2017.04.12

「睡眠が変われば、子どもが変わる

~みんいく実践研究より見えたこと~」

今回の研修では、大阪府の堺市で行われている”眠育”について実践されていることや睡眠の重要性について学ぶことができました。

実際に学校で睡眠の大切さについてみんなで考え、見直す時間を設けることにより、ひとりひとりの生活のリズムの改善につながりよりよい生活を送ることができるようになるということが分かりました。

また、睡眠を十分にとることで様々な活動への意欲が高まり、取り組むようになるので、保護者の方と連携をとることも大切だと学ぶことができたので、これから保護者と連携をとりながら、子どもの様子を見ていきたいと思います。

【櫻井 他5名参加 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第2分科会

-

2017.04.12

「子どもと楽しむリズム遊び・音楽遊び

~オルフ音楽教育、リトミック、レクリエーションをヒントに~」

今回の研修では、リズム遊びや音楽遊びは、言葉や動きうたなど、様々なもので楽譜がなくても楽しむことができると学びました。

子どもたちが主体的に音楽や表現を楽しむために、子どもの発達に合わせたもので技術にあまりとらわれない、皆ができるものを考えることが大切だと感じました。

また、絵本と楽器が融合されるだけで、お話の世界へより引き込まれ、新しい楽しみ方ができました。

今後、保育の中でもリズム遊びや音楽遊びを取り入れ、子どもたちと音楽を一緒に楽しめるようにしていきたいと思います。

【松岡 他9名参加 グランキューブ大阪】

- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 全大会

-

2017.04.12

「心の育ちと対話する保育実践

-幼児前期・中期の発達と保育を中心に-」

幼児期の心の育ちの過程と保育者の関わり方について学ぶことができました。

子どもの自我をしっかりと受けとめ、第2の自我(社会的知性)へ切り返すことを繰り返し行うことが、その後の心の育ちにつながるということが分かりました。

学んだことをふまえ、ひとりひとりの発達の段階に合わせて心が育つような関わりをしようと思います。

【寄吉 他26名参加 グランキューブ大阪】

- 3月18日 園内研修

-

2017.04.04

前回に引き続き、年間指導計画書、教育課程の作成、来年度についての話し合いを行いました。子どもたちの姿や育ちの中で大切なことを捉え、話し合いを進めていく中で共通理解をすることができ、改めて幼稚園生活における、3年間の育ちのつながりを大切にしていこうと思いました。

子どもたちの成長を見守る上で大切な援助について改めて学ぶことができました。

【福田 他全職員参加】

- 3月4日 園内研修

-

2017.03.09

「園内研修」

前回に引き続き、年間指導計画書の作成や来年度に関する話し合いを行いました。

年間指導計画書の作成では、子どもたちの一年間の成長を見通し、時期ごとの「ねらい」や「内容」を話し合いました。

今回の園内研修を通して、一年を振り返りながら、子どもの成長や保育のねらいを十分に話し合い、保育していく上で大切な援助についても改めて深めることができました。

【上田 他職員全員参加】

- 2月22日 第9回幼稚園新規採用教員研修

-

2017.02.24

「大阪府における災害とその対応」

「幼稚園における危機管理 -安全の観点からー」

今回の研修では、大阪府で行われている災害対策の内容と保育者として災害が起きた時の対処法や日々の安全点検について学びました。

実際に災害が起きたときのために、日頃から地域の方や保護者と避難訓練を行い、正しい知識を身につけることが大切だと感じました。また、子どもたちの安全を守るためにも日々保育環境を整え、安全点検を徹底し、危険がないようアンテナを張って危機への感度をとぎすましていきたいと思います。

【宝珠山 他3名 大阪府庁 咲洲庁舎 咲洲ホール】

- 2月4日 園内研修

-

2017.02.08

今回の園内研修は、年間指導計画書の作成など来年度の保育についての話し合いをしました。

年間指導計画書の作成では、子どもたちの一年間の成長を見通して時期ごとの保育の「ねらい」と「内容」を話し合いました。

そしてその「ねらい」と「内容」にふさわしい生活が展開されるための環境の構成と保育者の援助について考えを深めることができました。

【松山 他26名参加】

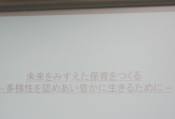

- 1月30日 就学前人権教育研究協議会C 第3分科会

-

2017.01.31

「未来を見据えた保育をつくる

~多様性を認めあい、豊かに生きるために~」

多様な子どもたちの育ちを支援するために大切にしていることとして、外国にルーツを

持つ子どもたちが多く在籍している認定子ども園の取り組みをお話してくださいました。

外国籍をもつ保護者との関わりや、外国にルーツを持つ子どもが将来どのように

育ち、どのような大人になってほしいか、保育者は目の前のことだけでなく、長い目を

持ち、未来を見据えた保育をしなければならないと改めて感じました。

子どもたちが大人になって多様性を認め合うことができるよう、いま、私たちができることは何か考える機会となりました。

【小川 他1名 大阪府教育センター】

- 1月30日 就学前人権教育研究協議会C 実践発表

-

2017.01.31

「子どもが困らない安心の場づくりのための連携とは何か」

~『にじいろノート』の取り組み~

今回の研修で、幼・保・小の連携とある園が取り組む「にじいろノート」についてお話

してくださいました。

「にじいろノート」は年長児が対象で、自分のことを見つめ、自分のことを知るノートです。自分の好き嫌いや様々な感情になった時にどうするかについて書くことにより、

困難にぶつかった時に解決へ導く手助けになるだろうと感じました。

また、連携や引き継ぎは大人同士のためのものでなく、環境が変わっても安心してすごせるためのものであることを改めて実感することができました。今後、子どもたちのことを考え、連携や引き継ぎをしていきたいと思います。

【松岡 他1名 大阪府教育センター】

- 1月21日 豊私幼全体研修会

-

2017.01.24

「子どもを中心としたつながりとは

~まちの保育園の実践から~」

東京都にある、保育園の代表取締役の方のお話を聞きました。東京という大都会にありながら、現在の日本で希薄化している地域交流などを通しての“よい出会い”や

“実体験”を大切にされており、子ども中心の保育、そして子どもを中心とした町づくりに取り組まれているそうです。

子どもたちの声を拾い、子どもたち主体での保育をされているということで、様々な

地域とのかかわりをもった活動も聞かせていただきました。

子ども主体の保育を進めていくと共に、地域とのかかわりも大切にしていくことが、

より子どもたちのよい環境につながっていくのではないかと感じました。

【西田 他26名 豊中アクア文化ホール】

- 11月3日 大阪府私立幼稚園連盟 南大阪支部 公開保育

-

2017.01.13

今回、公開保育として自由に保育見学をさせていただいた後、各学年の実践報告を聴いたり、分科会にわかれて意見交換をしたりと幼稚園が取り組んでおられる「プロジェクト型保育」についての理解を深め、意見共有を行いました。

子どもたちが遊びの中で示す、ひとつひとつの興味や疑問、問いかけに対して寄り添い、それがさらに遊びとして広がるような活動や保育環境を工夫し、保育する大切さを改めて痛感しました。

他園の保育を見学させていただくという貴重な経験を通して、本園の教育方針と重なる部分もあれば当然異なる部分もあり、それを知ることで様々な視点から子どもたちにとって何が大切であるかを考える視野が広がりました。

また、自分自身の保育を振り返るきっかけとなり、反省点や改善点がたくさんみつかりました。日々のカリキュラム保育活動だけでなく、クラスの子どもたちは今、何に興味を持って遊んでいるのかを見逃さず捉え、より、その遊びが広がるような活動や、保育環境をもっと工夫し、今後の保育に活かしていきたいと思います。

【谷本 他2名 参加 木の実幼稚園】

「保護者の理解と家庭との連携」

「大阪府の幼稚園教育」

「新規採用教員研修の受講に当たって」

大阪府の公立・私立幼稚園の新任先生方が集まる幼稚園新規採用教員研修に参加させていただきました。

今回の研修を通して幼稚園教育要領の改訂に伴う幼稚園教育の基本から保育者として必要な知識を改めて学ぶことができました。

教員主導の一方的な保育ではなく、一人ひとりの幼児が保育者の援助の下で主体性を発揮することができるような活動を展開していくために、日々子どもたちの姿を捉えていくことが大切だと感じました。

これからも保育者として成長していけるよう常に向上心を持って学んでいきたいと思います。

【戸田 他2名参加 大阪府咲洲庁舎 咲洲ホール】